Gabriele D’Annunzio e l’odi et amo per il cibo

Gabriele D’Annunzio e l’odi et amo per il cibo

Digiuni mistici, ma anche grandi abbuffate di dolciumi. Il rapporto di D’Annunzio con il cibo era conflittuale, ma decisamente sui generis.

Nato a Pescara, in Abruzzo, Gabriele D’Annunzio era molto affezionato alla cucina della sua terra. Non era particolarmente ingordo, però aveva il pensiero che nutrirsi fosse un atto meschino e grossolano che gli suscitava repulsione. Infatti, nel cibo ricercava un coinvolgimento emotivo. Essendo un esteta, ciò che gli premeva era che il cibo fosse bello da vedere e che i colori regalassero armonia al piatto.

Mi sembra più bestiale riempire il triste sacco, rifocillarmi, che abbandonarmi all’orgia più sfrenata e più ingegnosa – G. D’Annunzio

Pare, però, che uno dei motivi per cui a D’Annunzio faceva ribrezzo mangiare fosse che aveva i denti rovinatissimi e neri, che non si era mai voluto curare. Per questo si imbarazzava a masticare davanti ad altre persone. Inoltre, si annoiava a stare seduto a lungo a tavola, così dovette inventare uno stratagemma per convincere gli ospiti a mangiare poco: un giorno, la marchesa Luisa Casati Stampa gli regalò una gigantesca tartaruga africana, che D’Annunzio chiamò Cheli. Cheli però morì per indigestione di tuberose e D’Annunzio ne fece fare una riproduzione identica dallo scultore Renato Brozzi, così da poterla sistemare con il guscio vero a capotavola della sua sala da pranzo detta, appunto, “Stanza della Cheli”. La tartaruga fissava gli ospiti e serviva per ricordare loro di non mangiare troppo, o avrebbero fatto la stessa fine.

Aveva una bellissima cantina ben rifornita, nonostante fosse astemio, una ghiacciaia – cosa rarissima all’epoca – e una cucina grandissima, ma soprattutto una cuoca. Nulla di strano per ora, eppure è qui che arriva il bello: la sua cuoca è forse l’unica donna al mondo con cui lui abbia avuto a che fare senza portarla a letto.

Chi è costei? Albina Lucarelli Becevello. O Cuoca Pingue. O Suor Intingola. O Suor Indulgenza Plenaria. O Suor Ghiottizia. Tutti nomi che D’Annunzio usava per rivolgersi alla sua cuoca di origini venete che si era dimostrata disponibile per servire tutte le sue richieste stravaganti. E in termini di stravaganza, beh, nessuno batte il Vate. Le lettere che D’Annunzio lasciava a Suor Intingola sono praticamente altre opere letterarie:

Cara Albina, da otto giorni non chiavo. Inutile che tu mi mandi gli zabaioni non avendo bisogno di raddrizzare la schiena. Mandami piuttosto una mona sottile – G. D’Annunzio

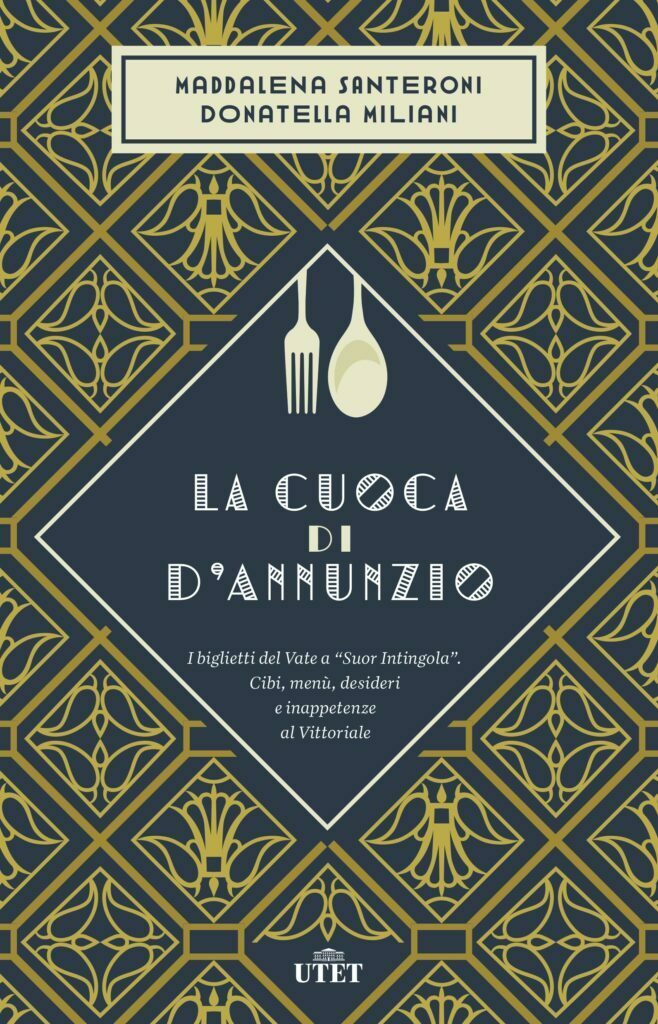

E questo è solo uno dei tanti bigliettini di dubbia moralità che il poeta lasciava alla sua cuoca, raccolti per Utet da Maddalena Santeroni e Donatella Miliani nel volume La cuoca di D’Annunzio. D’Annunzio voleva che la sua cuoca abbinasse le pietanze alle amanti del momento: un giorno le ordinò una colazione per “una foresta che è capitata sotto i miei artigli”, un altro “un piatto freddo col polpettone magistrale per una donna bianca sopra un lino azzurro”. “Una sublime pasta di pomodoro per un’amica molto ghiotta” o ancora “un sublime risotto alla milanese per una vera meneghina che lo colloca fra le bonissime cose del basso mondo”.

Amava moltissimo la frutta perché riteneva avesse un carattere erotico, ma gli piacevano anche le uova (ne mangiava circa cinque al giorno) e le frittate, le costolette, il riso e tutti i tipi di pesci. E poi amava i dolci: mandorle tostate, cioccolato, marron glacé. Mangiava anche dieci gelati di seguito. Però poi faceva anche tre giorni di seguito di digiuno – un’alimentazione non proprio equilibrata, che farebbe rizzare i capelli anche al più old school dei dietologi.

Buongustaio, certo, ma pur sempre un poeta. Per questo, a lui si deve la creazione di molti nomi legati al mondo della gastronomia: fu lui a dare il nome “Saiwa” alla celeberrima fabbrica di biscotti, così come lo diede al dolce abruzzese “parrozzo” (una sorta di zuccotto natalizio di mandorle coperto di cioccolato) e al tramezzino, che invece il futurista Marinetti avrebbe voluto chiamare “tra i due”. Ma questa è un’altra storia.